書道教室へ

- 2013年12月10日 (火)

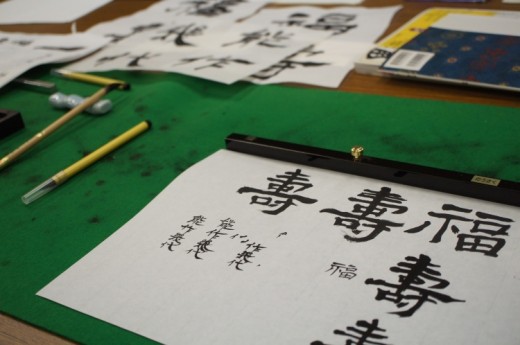

年賀状の文字「福壽」の練習に行ってきました~

息子の中学生時代の習字道具を持ってね。

筆を持つのは、もしかして 高校2年生以来?

だとしたら、36年ぶり? (>_<)

しかしながら、半紙の前に座ると、シャンとした気持ちになりました。

「福壽」「能作幾代」のお手本が 向うにチラリと見えますね。

美しい~ この様に うまく書けたらなぁ ・・・

先生 は、nousaku のお客様の女流書道家さん。

わがままを言って この6文字だけの練習です。

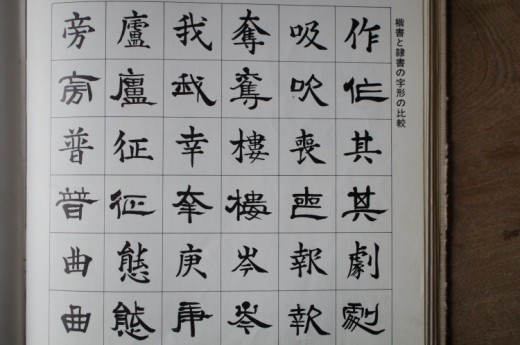

隷書体は横長なのに、「壽」という文字は横の画数が多くて

縦長になってしまいます。 (-_-;

あっという間に1時間半。

集中が切れて、ダメだぁ~

あとは 家での練習ということで。

この私が 家で習字が出来るのだろうか?と

不安ではありますが、年賀状だから 今月中には

やり終えるでしょう。(笑)

- BLOG | 習いごと・研修・資格・大学

- Comments: 0

私の書斎

- 2013年11月24日 (日)

ご近所にある図書館は、そんな存在です。(笑)

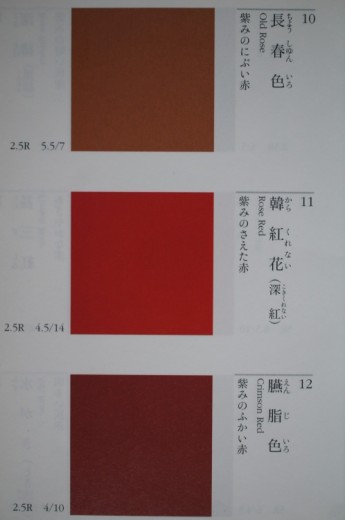

明日までに、紅色を決めないといけないのですが

それが 本職ではない私には、参考資料がありません。

それなら、とりあえず 図書館で関係書を探そう!

そんなわけで、バタバタの日でしたが 合間に図書館へ。

色の本を探すはずが、他の興味のある本にも

当然ながら、目が行きます。

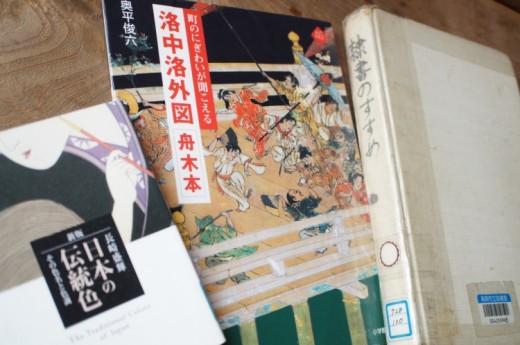

今日は、この 3冊を。

「隷書のすすめ」・「洛中洛外図 – 舟木本」・「日本の伝統色」

せっかく選ぶなら 日本の伝統色から。

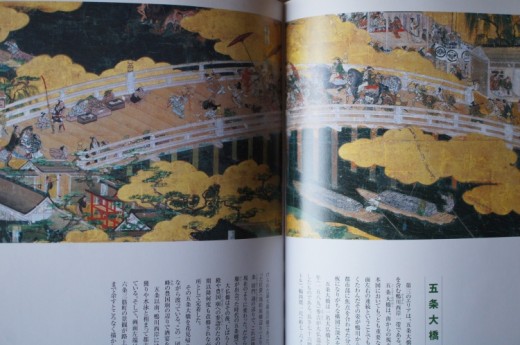

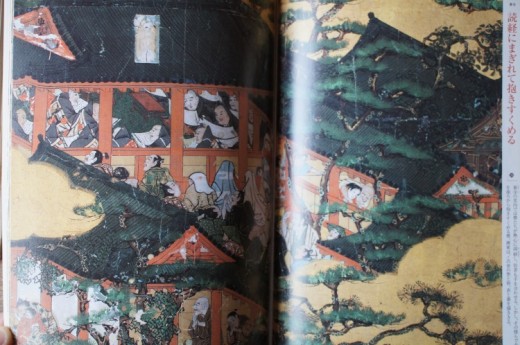

先日 東京国立博物館で見たばかりの「洛中洛外図- 舟木本」

博物館では、大勢の人でゆっくりと見れなかったし、

双眼鏡でも持っていないと見れないくらいとても小さかったから

本で確かめたい~

五条大橋のお花見時期の様子。

両脇から支えられる酔っ払う人あり、桜の花を持って楽しそうに踊ってる人あり

ひとつひとつが 目に止まります。

「空海」を読んだ後なので、「東寺」も気になります。

この洛中洛外図は、東寺の五重塔からの景色が基本という説があるそうです。

この世の「聖と俗、表と裏」を描いています。

MYブームの「隷書」も。

自分の名前も書けたらと「 能 作 幾 代 」という漢字を 探し出しています。

しかし、本を見てるだけで書けるわけもなく ・・・

さっそく、習字の先生に「隷書」のみ、それも「福寿」と「能作幾代」だけの

レッスンの申し込みをいたしました。

なんという のめり込みの性格か!

レッスンの様子は、また後ほど。

まだまだ 本を読みたいところですが、事務処理に追われています。 (-_-;

- BLOG | 本 | 習いごと・研修・資格・大学 | 自己啓発

- Comments: 0

初めての料理教室

- 2013年06月30日 (日)

去年の9月 に母に教えてもらおうと思い

はや、9ヶ月。

やっと、初めての料理教室が終了。

「茗荷寿司」と「胡麻豆腐」がメイン。

「南蛮漬け」、「浅漬け」、「いちぢくワイン煮」も。

セッティングは私の役目。

どうしようかと悩んだ結果、初夏のイメージで。

竹籠にガラス、染付の器です。

各自が 自分のお寿司を握ります。

寿司飯が 手にいっぱい くっついたりで 大変!

胡麻豆腐の「辛し味噌」も手作りで。

母が用意した「黒い漆器」は、皆さんのお好みでしたね。

冷茶(冷酒では、ありません~)の「チロリ」や

敷き物の麻の「蚊帳」は、母が用意したもの。

「娑羅双樹」も 母が持ってきてくれました。

料理教室ということで、お料理の手順は もちろんですが、

室礼にからむ「器」や「花」などの準備も 大切なこと。

私は、それらを 母に改めて教えてもらいました。

- BLOG | nousaku 講座 | 室礼・建築・デザイン | 習いごと・研修・資格・大学

- Comments: 0

茶事のお稽古

- 2013年05月30日 (木)

文化ホールの大広間での「薄茶」や「お濃茶」「炭点前」などの

小間切れのお稽古ではなく、昨日は先生のお宅で 茶事のお稽古でした。

私は、亭主役をいたしました。

中門でご挨拶をして。

昼頃まで雨でしたので、露地笠をかぶります。

(イメージ写真です)

蹲に水を溜めたり、露地に水を打ったりと、

茶事の準備は初めてのこと。

風炉では、まず 持寄りのお料理での懐石から。

雨が上がり、青々としたお庭が綺麗でした。

初炭、菓子、中立。

軸を仕舞い、花を掛け、鐘鉦を鳴らして濃茶、後炭、薄茶、退席。

4時間もの時間、新しいことばかりで

頭も身体もパンパン。

「三露」「三炭」の講義も受け、茶事の奥深さを知ります。

先生のお宅のお庭を眺めながらの茶事は

日常を忘れ、癒される時間となりました。

月一回のホールでの稽古の他にも 先生のお宅での茶事も

しばらくの間、月一回開催されることとなりましたので

この機会にしっかりと茶事を習得したいと思います。

日頃は家での割り稽古に励まなくっちゃね。

袱紗裁きが、下手くそなんです ・・・ (-_-;

- BLOG | 習いごと・研修・資格・大学 | 茶道・中国茶

- Comments: 0

金継ぎ

- 2013年04月28日 (日)

早いものです、もう 金継ぎ講座の日となりました。

今回は、またまたワンランク上に 挑戦します。

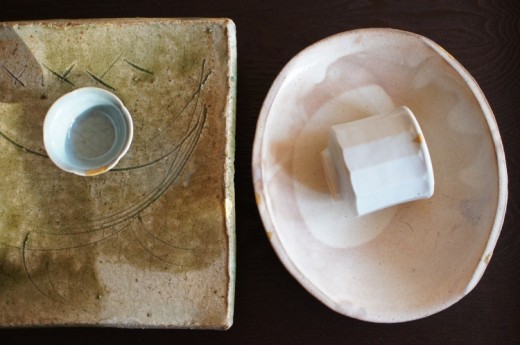

ガラスのお皿と、幾つにも割れた器。

作業は家で出来ますので、先生に手順の再確認。

2週間前の「銀継ぎ」に引続き、今日は「金継ぎ」の出来あがり。

明るすぎて、見えにくいですね。

またの機会に アップでお見せしま~す!

他にも 「金継ぎ」ではなく、漆器の相談も。

経年による ひび割れや くすみを 見てもらいました。

上から漆を塗ることとなり、次回の作業となります。

連休中は、家での 金継ぎ作業を 頑張りま~す!

- BLOG | 器・金継ぎ | 習いごと・研修・資格・大学

- Comments: 0

銀継ぎ

- 2013年04月16日 (火)

1月の第4土曜日に やり始めた大物。

4月の第2土曜日に 4回目にして(2月はお休みしましたので)

やっとのことで 出来あがりました!

「黒田泰蔵」氏の向付。

「青木良太」氏の鉢。

「高桑英隆」氏の青磁の大鉢。

骨董の染付の小鉢。

今回は「銀継ぎ」でしたが、残りの器は、次の講座で「金継ぎ」予定。

継いだ器の方が愛着があり、よく使うようになりますね。

さて、今日も一日が始まります。

無駄の無いよう、計画を立てて!

- BLOG | 器・金継ぎ | 習いごと・研修・資格・大学

- Comments: 0

目一杯

- 2013年04月11日 (木)

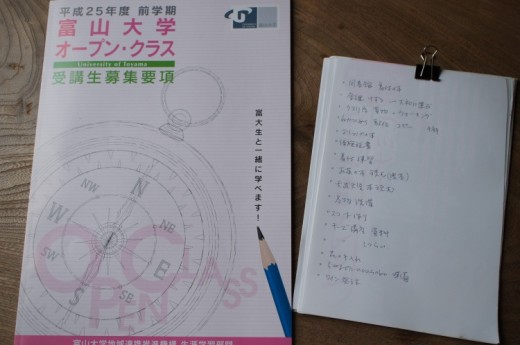

過去に数回 受講してる「富山大学 オープン・クラス」の

受講生募集要項が 郵送されてきました。

学びたい気持ちは ありますが、今の私は

あれこれと 自分から忙しくしていて、目一杯。 (:_;)

それでも、なんとかならないかしら?

まず、今日のやることを 書き出してみて

自分の時間に 余裕があるか見てみることに。

今日一日かけても、出来そうもない項目がズラリと。

書き出してない家事一般も 加えてあります。

やっぱり、「富山大学 オープン・クラス」は

あきらめるしかないですね ・・・ (:_;)

いつになったら、ゆっくり 出来るのでしょうか?

- BLOG | 習いごと・研修・資格・大学

- Comments: 0

金継ぎ講座

- 2013年03月09日 (土)

今日は、第2土曜日、金継ぎ講座の日です。

午前中に、ワンピースを仕上げ、午後から 講座へ行ってきました!

2月は土曜日の都合が悪くて、一ヶ月ぶりの受講となり、お久しぶりです。

まずは、割れたお皿をくっつけるために

お昼に炊いた白米を持参し、練って「糊」にします!

そうですよね、昔は接着剤なんてありませんから。

糊と漆を混ぜ、お皿をくっつけます。

2週間後まで 乾かしておきます。

いつも慌ただしい私にとって、とても気の長い作業は

気を落ち着かせることにもなります。

「地に足を着ける」ような感覚です。

ちゃんとご飯を作ったり、テーブルセッティングで食事を いただいたり、

裁縫をしたり、本を読んだり ・・・

それら 全てが、私の安定に つながっているのですが

最近は、それらに振り回されて、本末転倒状態です。

まぁ、今日で裁縫も金継ぎ講座が 一段落しましたので、

あれこれと 首を突っ込むことを セーブしようと思います。

明日は、母と ゆっくりと過ごすことにしま~す。

- BLOG | 器・金継ぎ | 習いごと・研修・資格・大学 | 自己啓発

- Comments: 0

第4土曜日は

- 2013年01月27日 (日)

金継ぎ講座です。

第2・第4の月2回の講座で、今回で5回目です。

今日から また新しい器の 金継ぎをやり始めます。

前回より 大物が多いです。

今日は 講座終了後に大和デパート7階の食堂にて 懇親会。

ちょうど 雪が止み、いいお天気に。

新湊大橋が 見えましたよ~

先輩方々と健康話に花が咲きました! (笑)

こんな時間の使い方は、久しぶりだなぁ ・・・

- BLOG | 器・金継ぎ | 習いごと・研修・資格・大学

- Comments: 0

金継ぎ その後

- 2012年12月23日 (日)

11月 第4土曜日 から習い始めた「金継ぎ」

昨日で、3回目となりました。

月に2回なので、なかなか 進んでいきません。 (:_;)

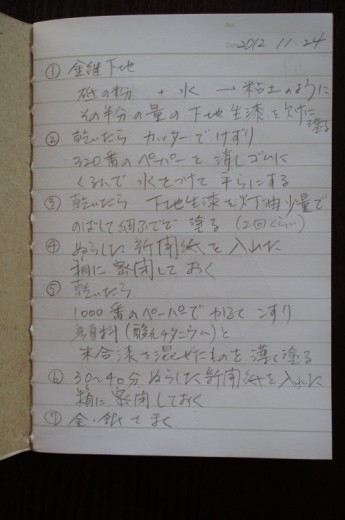

1回目は、砥の粉と生漆を混ぜたモノを 欠けた部分に塗り付けます。

2回目は、1回目で塗り付けた箇所を

カッターやサンドペーパーで、器の形に整えます。

昨日の 3回目では、整えた箇所に再度 生漆を塗り

湿らせた新聞紙を入れた箱に しまって帰ります。

次回 4回目で、金を蒔くのでは・・・と。

私のではありませんが、後ろの席の方の

銀継ぎとペーパーウエイトの蒔絵です。

銀継ぎもクールで素敵ですね♪

こちらは、別の方。

先生が お手本を 見せてくださいます。

まずは、金継ぎを完璧にしたい!

欠けたお皿が たっぷりあるので。 (-_-;

今日は、ちょっと 落ち着きましたので、

メール返信他、諸々を やろうと思います。

図書館へも 行ってこようかな~

- BLOG | 習いごと・研修・資格・大学

- Comments: 0