高岡古城公園

- 2015年05月04日 (月)

ウォーキングを 続けています。

ただ、四方八方ではなくて「高岡古城公園」にだけです。

最近は、陽射しが強くなり 日中のウォーキングは、暑くて無理。

「高岡古城公園」だと 木陰の中ですので、爽やかなんですね。

定点の赤い橋。

ちょっと前まで は桜が 満開だったのに ・・・

高岡古城公園内には 3つの滝が流れていて、その3ヶ所を 回っています。

昔のボート乗り場の 辺り。

「甦る水 100選」に 選ばれています。

射水神社向かって右側を お濠方向に下がっていきます。

「古城の滝」

穴場です~

中の島向かい側、射水神社裏 赤い橋の手前を 降りていきます。

「朝陽の滝」

聖観音像が 脇にいらっしゃいます。

その辺りは ビューポイント!

ただいま 読みかけの「足利尊氏」を 持参して。

落ち着いて 読めました!

とても広い「高岡古城公園」

まだまだ 知らない場所を 発見したいです。

- BLOG | 健康・美容・スポーツ | 自然・季節・花

- Comments: 0

サンドレスを作ろう!

- 2015年05月03日 (日)

一ヶ月前 に出来上がりました ちょうど季節の「牡丹」柄の キャミソール。

似合わないと 言いながら、ぽっこりお腹の部分が 隠れますので 重宝しています。

もうすぐ 牡丹の季節が 過ぎてしまいますので、着れるのも あとわずか。

では、夏に向け てサンドレスを作ろう!

「高岡クラフト市場街」の同時開催イベント「空き家で蚤の市」で

買求めました浴衣地。

洗濯までは 終わっていますが、そのままに なっていました。

お客様から、「洋服を作ってないの?」と 聞かれることが しばしば。

最近は 自分の洋服ばっかりですね。

制作途中になってる洋服が 数枚 溜まっていますし。

毎月の「19夜」の時に、洋裁の作品も 少々 展示するとか。

そうでもしないと、なかなか 出来ませんね。

しかし、作る時間があるのでしょうか?

「この唐草模様のサンドレスは、今日中に 作るよ~」と宣言。

高御膳

- 2015年05月02日 (土)

昨年の 5月1日の 御車山祭の夕飯は

「永平寺の精進料理」を読んでいましたので、赤御膳でした。

今年も 5月1日の お祭りの夕飯は「高御膳」でいただきましょう。

今年は、テーブルコーディネート本より、「和食卓の基本セッティング」を参考に。

思ったようにならないなぁ ・・・ (:_;)

白磁、染付、ガラス器と、初夏をイメージしての 器組合せ。

器のバランス(高さや 大きさ)、形(丸形ばかりに なってしまいます)

格の違い(真・行・草を 木村ふみさんに 習いました)等々 ・・・

そして、持っている器も 限られていて。

漆器が欲しいですが、どんなのがいいのか じっくり 考えて。

5つの器の組合わせを、日常にして レッスンしなしとね~

久しぶりに「胡麻豆腐」を 作りましたが、昨年と同じく 柔らか過ぎ (*_*;

料理も レッスン!

- BLOG | テーブルコーディネート | 器・金継ぎ | 家ごはん・ホームパーティ

- Comments: 0

毎年欠かさず

- 2015年05月01日 (金)

「高岡 御車山祭」

いつもは、電車通りや 北陸銀行本店前の 勢揃いを見ていますが

今年は、「山町筋」です。

時間は 15:30 ~ 16:00 くらいでした。

「坂下町」の獅子頭。

出来たばかりの「高岡 御車山会館」で 下調べをしてきたところ。

バックの風景「土蔵造り」が 御車山を 引き立てています!

「御馬出町」

「一番街通」

「二番町」

「高岡 御車山会館」も良かったですが、やっぱり 一年に一度の 巡行で

車輪のきしむ音や 裃姿の旦那衆の皆さん、山を担ぐ皆さんを

見てこその「祭」なのでしょう。

素麺の季節

- 2015年05月01日 (金)

毎日 夏日が続いていますね。

今日は お素麺にしましょう。

西山芳浩氏 しのぎグラス に汁を。

ガラスの器は、涼しげですね。

こちらのグラスは 3月に訪れました 京都のギャラリー「YDS」さんで 買い求めました。

その際に「台湾茶」の おもてなしで。 ありがとうございました。

「台湾茶」は、Peru 先生 の 京都教室ということで シンクロも。

シンクロの多い「nousaku」での 出会いが、京都にまで ・・・

- BLOG | 器・金継ぎ | 家ごはん・ホームパーティ | 美術館・ギャラリー・個展

- Comments: 0

こまごまと

- 2015年04月30日 (木)

昨日から GWに突入。

GWだと思うと、のんびり してしまいますね。

朝から ワインを煮詰め 塩を足し

天日干しをして「ワイン塩」作り。

パイレックスを使い、35分で パンが出来上がるとか?

ちょっと TRY してみましょう。

(出来たら、夫に教えようっと)

先日の「こぎん刺」は コースターと 鍋掴みに。

こまごまとしたことばかりで、

GWが 終わってしまいそうですね (:_;)

それにしても、良いお天気だこと!

- BLOG | 家ごはん・ホームパーティ | 裁縫・手芸・仕覆

- Comments: 0

GWの営業

- 2015年04月29日 (水)

もうすでに GWが始まってしまいましたが

4月29日(水)~ 5月6日(水)の 一週間は

お休み無しで 営業いたします。

お休み無しで 働く代りに、午後からの 明るい日差しを 浴びての泡を

楽しむことにします。(*^_^*)

切子角皿:吉田博信

黒の折敷に、切子が合いますね。

シャワーの後で スッキリ。 気持ち イイ~

呑兵衛の まず最初の ツマミは 和えるだけの 3分以内に決めています。

あまり 酔っぱらわないように 気を付けて!

それでは、皆様、GWを 楽しんでくださいね。

- BLOG | お休みの案内・業務連絡 | 家ごはん・ホームパーティ

- Comments: 0

早起きしました

- 2015年04月29日 (水)

人に比べると 遅い時間ですが ・・・

「花燃ゆ」総集編を見て、涙しながら

並行して、「テーブルコーディネート」の テキスト。

陶磁器の製造工程

土作り → 成形 → 乾燥 → 素焼 → 下絵付 → 施釉 → 本焼 → 上絵付 → 上絵焼成

基本だというのに、なんとなくしか 知りませんでした。

今から こちら「足利尊氏」を 読みます。

ビジュアル本と共に。

「北条時宗」を読んでいたのは、2月のことでした ・・・

進むのが 遅すぎます。

早く「花燃ゆ」の幕末まで 進みたい!

いつのことやら?

今、勉強している「テーブルコーディネート」も 歴史を知ることも、

私にとっては、「基本を知る」と 同じことなのです。

読んでるのは「歴史物語」なので、果たして事実か 分かりませんが

得ることが 沢山ありますので、読みたくなります。

こんなに お天気が良いというのに、家に ばっかり~

ま、家が 気持ち良いからね。

- BLOG | テーブルコーディネート | 本 | 音楽・DVD・映画・テレビ

- Comments: 0

思い立ったら

- 2015年04月28日 (火)

すぐにしないと 気が済まない (*_*;

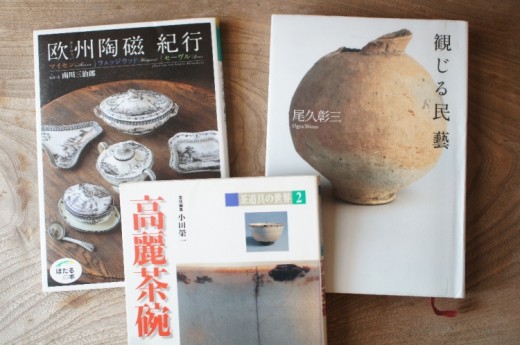

今日は、図書館で「高麗茶碗」他、器の本を借りてきました。

昨日「井戸茶碗」と思って お抹茶をいただいてましたが

全然 違ってました ・・・(:_;)

リベンジで 今日の休憩も お抹茶で。

もう一つ 別の箱から お茶碗を出してきました。

箱書きには、李朝初期「井戸脇茶碗」

手の中に入れてみると、感触も重さも 昨日のとは まったくの 別物。

「目跡」も 全然 違っています。

実は、この本、4年前にも 図書館で借りてたことが 判明。

ただ読んでいただけ なのでしょう ・・・

でも、今回は精読し、「高麗茶碗」を 理解しましょう。

読んでも 忘れるというのでは、読む時間が 無駄になってしまうもの。

ブログの効果

- 2015年04月27日 (月)

少し前に「テーブルコーディネート」のことを

ブログに 載せましたね。

「載せること」で、「覚えること」が できるのですよ~

それで、ちょくちょく こちらのブログに

「テーブルコーディネート」のことを 載せていこうと思います。

(興味のない方は、スルーしてください)

今日は、図書館が お休みでしたので 家で勉強です。

新しいテキストより 「1.陶磁器の歴史」

「中国では 紀元前24世紀ころ、すでに ろくろを使った陶磁器の生産が 開始。

これに目を付けた エジプト人、アッシリア人、ペルシア人などで・・・」

「6世紀隋の時代 中国で作られた白磁は、唐時代(7~10世紀)には

シルクロードを通って ヨーロッパに運ばれました・・・」

「13世紀には スペインで錫釉陶器(イスパノ・モレスク)が焼成され、

イタリアではマヨリカ陶器、18世紀には マイセンなど・・・」

「器が好き!」 レベルで 名前くらいしか 知らない私なので、

この様に 歴史から学ぶのは 新鮮です。

ちょっと 休憩ということで、お抹茶を。

今日は とても暑いので、爽やかな 抹茶茶碗で いただきましょう。

仕舞ってありました「井戸茶碗」を出して。

井戸茶碗は 大ぶりなので、夫と面合(二人分を 半分ずついただきます)。

飲み終わり、目跡が 表れます。

井戸茶碗の 特徴ですね。

「井戸茶碗」のことを 調べたいなぁ。

と、いつも 脱線するのです (:_;)

そんなことも、「陶磁器」の 勉強ということで。

明日は、図書館へ 行ってきましょう~